PROGRAMME

Construction d’une maison d’assistantes maternelles

LIEU

35140 Saint-Jean-sur-Couesnon

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Mairie de Rives-du-Couesnon

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Guillaume Lenfant architecte (mandataire), Le Scour architecte (associé), Le Facteur Urbain (concertation), Impulse — Energys (BE fluides CVC Elec SSI PV)

MISSIONS

Concertation + mission complète + suivi de chantier + OPC

SURFACES

188m² (SHAB)

COÛT TRAVAUX

590 000 € HT — 708 000 € TTC

CALENDRIER

2024

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Structure : ossature bois

Couverture : tôle ondulée laquée de teinte blanche, membrane sur toiture terrasse, polycarbonate pour partie jardin d’hiver

Bardage : bardage bois en Douglas à claire-voie en partie basse et brut de sciage à recouvrement en partie haute

Menuiseries extérieures : bois

Isolation : isolation primaire fibre de bois dans MOB et isolation secondaire Laine textile (type Métisse — Le Relais)

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES — SAINT-JEAN-SUR-COUESNON

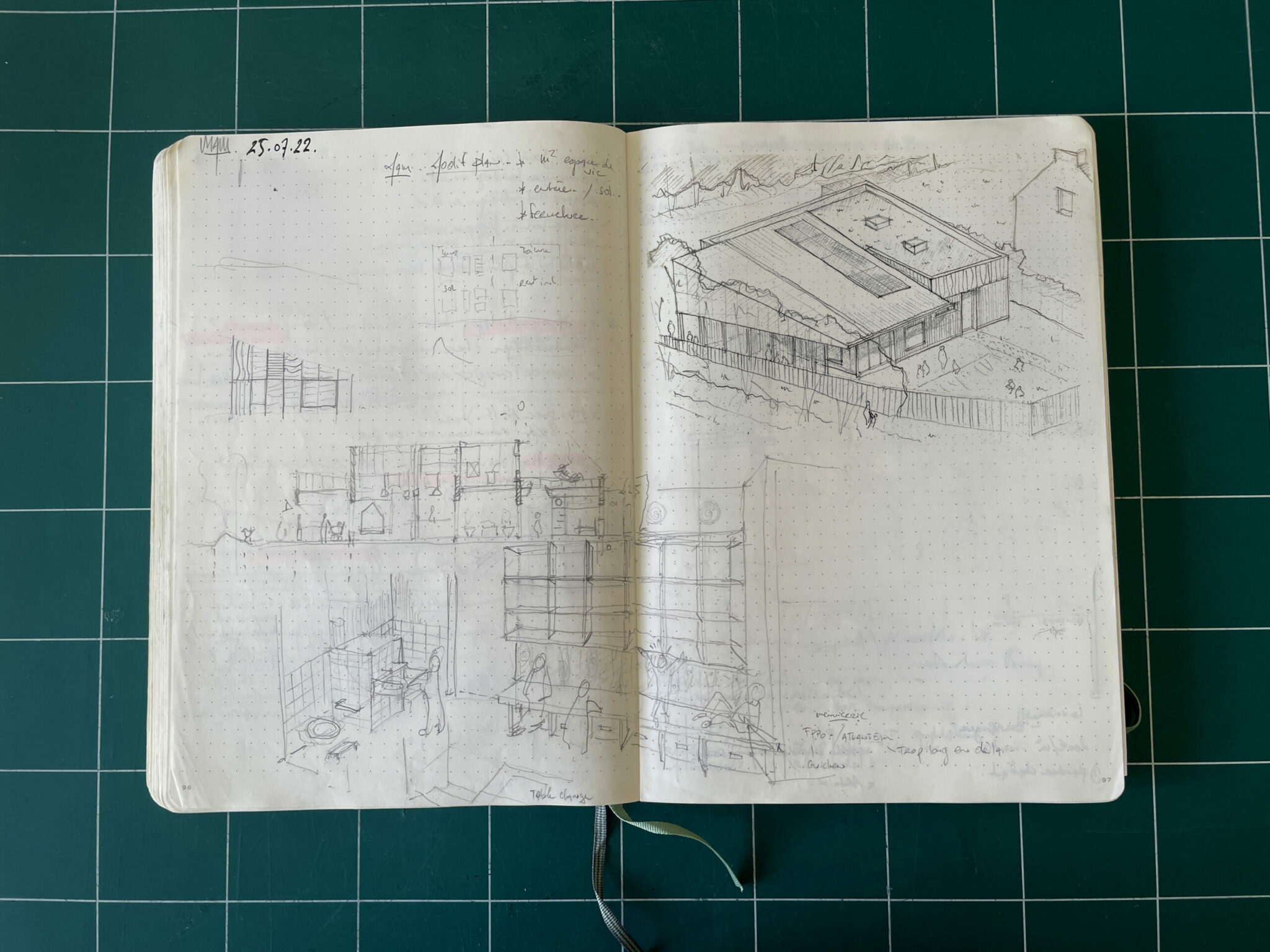

Cette maison d’assistantes maternelles accueille 4 professionnelles et jusqu’à 16 enfants entre 0 et 3 ans. Réalisée en concertation avec les usagères, le projet à mis l’accent sur des choix de construction fortement engagés sur le volet environnemental et sanitaire, et surtout, pensé comme réversible du fait de la fluctuation démographique.

Comblant un terrain encore disponible à l’entrée d’un lotissement pavillonnaire, la MAM prend place à proximité du centre-bourg et des équipements éducatifs, sportifs et de loisirs. Bordée de haies bocagères et de chemin creux, la construction s’implante en milieu de parcelle afin de libérer des espaces extérieurs pour les enfants (jardin enherbé au Sud, et potager au Nord), et se mettre à distance des talus arborés et des avoisinants. Par sa forme compacte carrée, elle se fond dans la masse des constructions pavillonnaires voisines tout en se détachant de la forme traditionnelle des maisons individuelles.

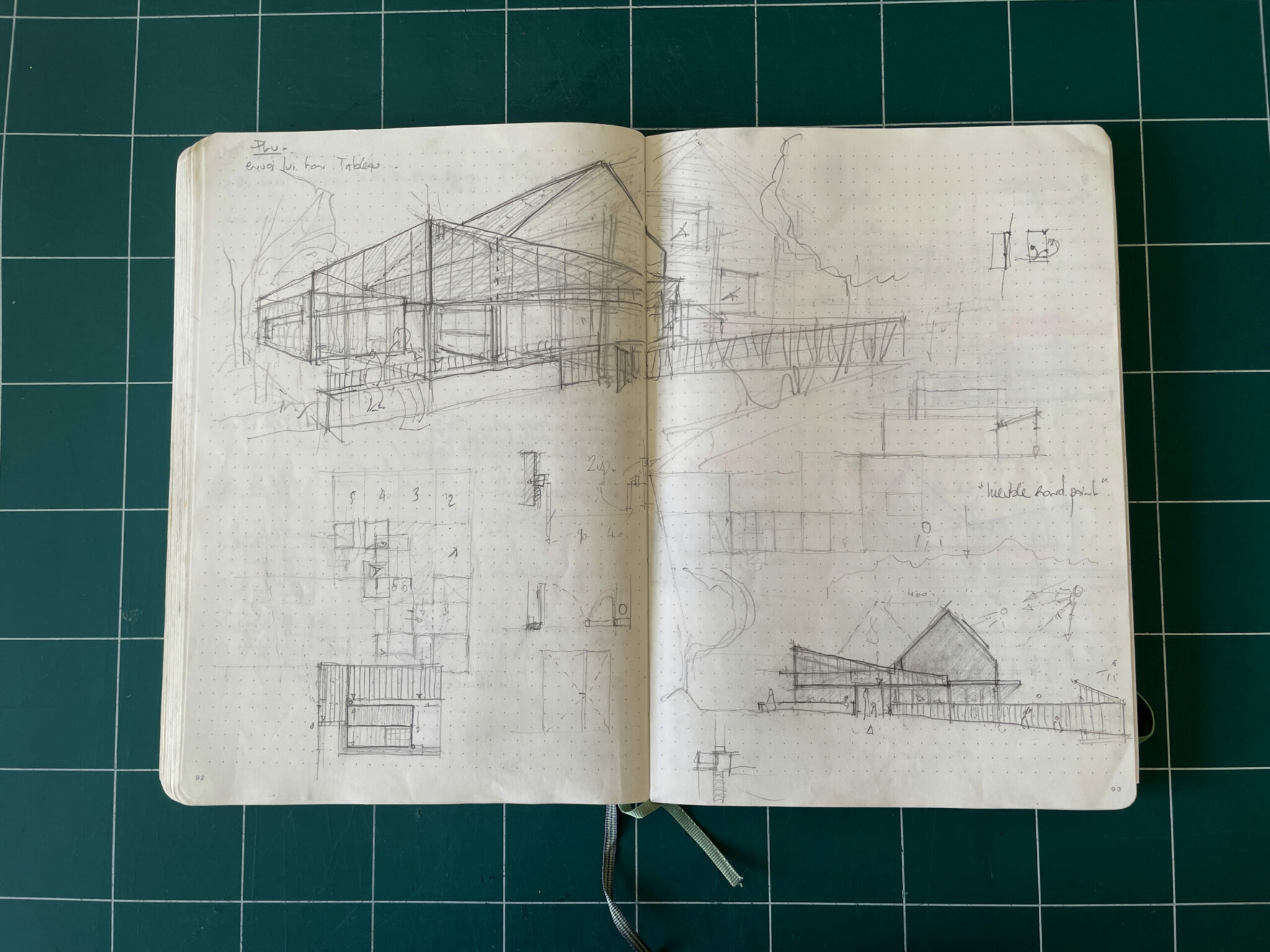

Composé de deux volumes distincts, le premier, traité en toit terrasse, est volontairement bas pour éviter l’effet de masque et de massivité. Il abrite les salles de sieste des enfants, l’espace change, le bureau et les locaux sanitaires et techniques. Le second, en monopente, offre des volumes généreux et aérés pour la salle commune et le jardin d’hiver. La pente de toit est calibrée pour générer une production d’énergie solaire photovoltaïque utilisée à l’échelle de la commune. Dans le prolongement de ce volume à faible pente, un jardin d’hiver en polycarbonate translucide signale l’entrée du bâtiment, et sert d’auvent pour accueillir les enfants et parents. Utilisable en toutes saisons, cet espace fait office de seuil tampon et permet une continuité douce entre les usages intérieurs et extérieurs. Les débords de toiture à l’ouest et au sud sont conçus pour se protéger de la surexposition solaire et prolonger les jeux à couvert. Les ouvertures basses et larges en bois sont dessinées comme de petites niches pour offrir des vues aux enfants sur le paysage boisé environnant. En revanche, les fenêtres façade nord et est, plus réduites, s’adaptent aux pièces de sommeil.

Accompagnant les usagers dès l’entrée sur site, la clôture en bois à claire voie ajouré qui ceint le jardin d’enfants, se fond avec le bardage du bâtiment par un jeu de glissement. Ce dernier est traité en Douglas à claire-voie en partie basse et brut de sciage à recouvrement en partie haute afin d’affiner les volumes en jouant sur l’horizontalité.

L’organisation spatiale intérieure suit une marche en avant dans laquelle la séparation entre espace recevant du public et espace fonctionnel est explicite : le parcours des usagers est progressif du jardin d’hiver puis du hall d’entrée jusqu’à la pièce commune où l’enfant est accueilli. Un meuble d’accueil, également espace de restauration, centralise la surveillance et limite l’accès tout en articulant la pièce partagée avec les espaces plus intimes. Entre les deux, l’espace de change — buanderie, est traité comme un tampon entre la pièce commune et les salles de sieste, tandis que le couloir, éclairé zénithalement, est épaissi afin d’optimiser le stockage et desservir les espaces de repos des enfants.

Cette maison d’assistantes maternelles se veut être un bâtiment hybride, à mi-chemin entre l’échelle domestique et les usages d’un bâtiment public. L’organisation spatiale, pensée dès l’origine de manière réversible, prolonge ainsi la vie du bâtiment en offrant à l’avenir d’autres programmes et usages possibles.

MATERNELLES

St-Jean-sur-Couesnon